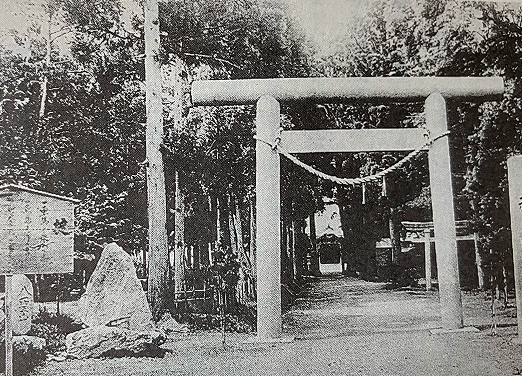

神社のご紹介

歴史

はじまりは平安時代までさかのぼるとされ、

地元の人々を守る「産土神(うぶすながみ)」として

信仰されてきました。

江戸時代には佐竹藩とのゆかりもあり、地域の発展とともに歩んできました。

現在地に移設

1602年

慶長7年佐竹義宣侯が秋田にご遷封になり大館初代城代小場義成の支裔長倉義尚の次男、上平義景が氏神として祀るご神体と小館花鎮座のご祭神とを合祀して1675年(延宝3年)現在地に遷座しました。

現在地に移設

1602年

慶長7年佐竹義宣侯が秋田にご遷封になり大館初代城代小場義成の支裔長倉義尚の次男、上平義景が氏神として祀るご神体と小館花鎮座のご祭神とを合祀して1675年(延宝3年)現在地に遷座しました。

1758年

延般若院英泉発願紀年録に宝暦8年6月に850年祭を斎行したとの記録があります。

850年祭

850年祭

1758年

延般若院英泉発願紀年録に宝暦8年6月に850年祭を斎行したとの記録があります。

大火による社殿焼失

1870年

明治3年9月の大火により

御神輿とともに社殿が焼失しました

大火による社殿焼失

1870年

明治3年9月の大火により

御神輿とともに社殿が焼失しました

1873年

再建されないまま明治6年

郷社に指定されました。

郷社に指定

郷社に指定

1873年

再建されないまま明治6年

郷社に指定されました。

御神輿建造

1874年

明治5年から3年間、全氏子が毎月5厘ずつ奉納して新しい御神輿が建造されました。

御神輿建造

1874年

明治5年から3年間、全氏子が毎月5厘ずつ奉納して新しい御神輿が建造されました。

1876年

全郷から四千円余の献納金を得て工事が始まり明治9年秋に現在の社殿が完成しました。

社殿再建

社殿再建

1876年

全郷から四千円余の献納金を得て工事が始まり明治9年秋に現在の社殿が完成しました。

現在の例祭日の確立

1910年

明治14年明治天皇の御巡幸を記念し旧暦7月31日から8月2日までの例祭を新暦9月10・11日の2日間とする。

これ以降、例祭は9月10・11日の2日間となりました。

現在の例祭日の確立

1910年

明治14年明治天皇の御巡幸を記念し旧暦7月31日から8月2日までの例祭を新暦9月10・11日の2日間とする。

これ以降、例祭は9月10・11日の2日間となりました。

1975年

大豊講が建造した唐破風を四面に持つ神楽殿を模した曳き山車が登場し、これ以降同じような形態の山車が次々と建造されました。

現代の山車形態の確立

現代の山車形態の確立

1975年

大豊講が建造した唐破風を四面に持つ神楽殿を模した曳き山車が登場し、これ以降同じような形態の山車が次々と建造されました。

御神輿巡行区域の拡大

1980年

住宅地の拡大とともに氏子区域も広がり、新たな町内も御神輿巡行区域に加わりました。

御神輿巡行区域の拡大

1980年

住宅地の拡大とともに氏子区域も広がり、新たな町内も御神輿巡行区域に加わりました。

大館神明社の

見どころ

大館神明社には、訪れる人々の心を惹きつける見どころがいくつもあります。 中でも、社殿正面に掲げられた大絵馬は、 地域の歴史と文化を感じさせる象徴的な存在です。 また、境内を彩る四季折々の観葉植物も、 自然の美しさを楽しむことができる魅力の一つです。 大館神明社を訪れた際には、ぜひこれらの見どころをお楽しみください。